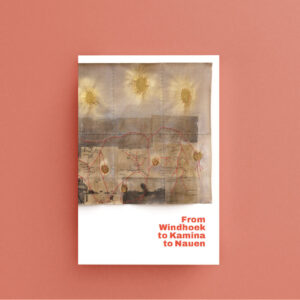

Interview by Felix Gräfenberg, on https://hiko.hypotheses.org/1034 ,22. Apr. 2022.

[Originally in: German]

Ein Interview mit Mèhèza Kalibani

Mèhèza Kalibani ist für Studium und Promotion aus Togo nach Deutschland gekommen. In seiner Forschung beschäftigt er sich mit Phonogrammen aus kolonialen Kontexten im Berliner Phonogramm-Archiv. Im Interview erklärt er, welchen Mehrwert akustische Quellen für die historische Forschung haben, berichtet von seiner Forschungsreise nach Westafrika – und klärt auf, was das alles mit Westfalen zu tun hat

Das Interview fand digital statt. Links: Mèhèza Kalibani, rechts: Felix Gräfenberg. (Foto: Felix Gräfenberg)

In Deiner Dissertation beschäftigst Du Dich mit einer eher ungewöhnlichen Quellengattung, nämlich mit Phonogrammen. Ich habe den Eindruck: Selbst unter Historiker:innen in Deutschland sind diese Quellen weitestgehend unbekannt. Magst Du kurz erklären, was es mit dem „Berliner Phonogramm-Archiv“ auf sich hat und was eigentlich Phonogramme sind?

Indeed, sound is the basic source of my investigations. In 1877, the invention of the phonograph made it possible to record and store sound. Phonograms were the accessories of the phonograph. On them the recorded sound was stored for playback. In the original they were made of wax in the form of rollers. It was not long before the apparatus was also used in German colonies. Thousands of the recordings made at that time are now in the Berlin Phonogramm-Archiv. It was founded in the early 20th century and for decades commissioned the phonographic production of music and other recordings in non-European territories. This is where I start with my research.

Phonograph with wax cylinder (Photo: Berlin Phonogram-Archive

Wir Historiker:innen sind ja in der Regel vorrangig darin ausgebildet und geübt, uns mit Schriftquellen zu befassen. Welchen Mehrwert Siehst Du für die Kolonialgeschichtsforschung in der Auswertung dieser Phonogramme?

Die Ausweitung der Quellenbasis auch auf akustische Quellen erachte ich als äußerst wichtig und die Phongramme als eine durchaus relevante Quellengattung. Neben schriftlichen Quellen können uns auch akustische Quellen helfen, bestimmte Aspekt der Geschichte zu verstehen und aufzuarbeiten. Das Hörbare lässt einen die Geschichte anders fassen. Es sind keine reinen Erinnerungen zum Hören: Sie erzählen Geschichten – über Menschen, über Machtverhältnisse, über das koloniale System selbst. Die Aufnahmen werden nicht nur als solche untersucht, sondern zusammen mit vielen anderen Quellengattungen wie schriftlichen Dokumenten aus dem Archiv, Korrespondenzen, Transkriptionen von Aufnahmen, wissenschaftlichen Aufsätzen, Familiennachlässen und so weiter. Darüber hinaus ist die kulturelle Dimension dieser akustischen Objekte nicht zu unterschätzen, wenn auch man da vorsichtig sein sollte. Sie sind ein Erbe aus der Vergangenheit und potenzielle Quellen zu musikalischen Traditionen bestimmter Kulturen, die sich mit der Zeit gewandelt haben könnten. Manche Aufnahmen können in gewisser Hinsicht also als Kulturerbe betrachtet werden.

How did you become aware of these colonial sound recordings?

Das war reiner Zufall. 2017 habe ich zum ersten Mal über diese Aufnahmen erfahren. Das war durch eine Freundin, die damals an der Universität Düsseldorf studierte. Sie sollte eine Hausarbeit schreiben und brauchte meine Hilfe für die Übersetzung einer Aufnahme aus Togo in der Tem-Sprache. Ich fand das spannend, Stimmen und Musik aus der weiten Vergangenheit zu hören und war auch zugleich überrascht, dass ich davor niemals erfahren hatte, dass es akustische Spuren aus der Kolonialzeit gibt. Ich glaube, in Togo, wo ich herkomme, wissen auch kaum Menschen darüber.

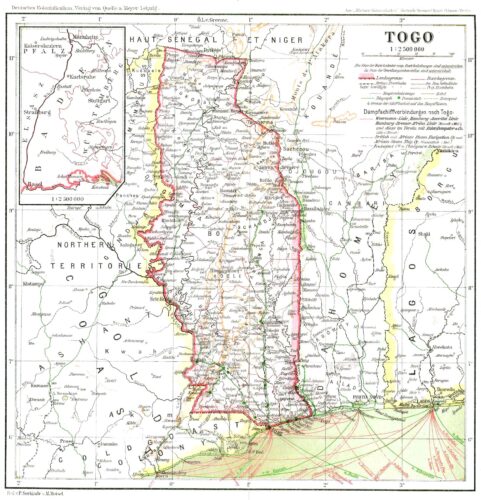

Between 1884 and 1916 Togo was a German colony in West Africa (Map: public domain)

We have now talked mainly about a Berlin archive ? and about sources from West Africa. At first glance, that all has very little to do with Westphalia. Now, not only is the blog dedicated precisely to the history of this region, but you are also a member of the young researchers' network of the Historical Commission for Westphalia. That brings me to the question: What does your research topic have to do with Westphalia?

In my project, I am primarily interested in the contexts of the recordings, that is, the colonial power relations under which the recordings were made, what they were used for, whether they are authentic, and how they are dealt with today. In doing so, I examine photographs from seven collections. They are exclusively photographs taken by German colonial officials in German colonies. Among them is a rather well-known man from Westphalia: Julius Smend (1873-1939).

Magst Du uns ein bisschen mehr über diesen Julius Smend erzählen?

Sehr gerne. Das ist ganz lustig: Aus dieser Zeit sind zwei Julius Smend aus Westfalen einigermaßen bekannt. Beide sind sogar verwandt und interessierten sich darüber hinaus auch noch für Musik. Das führt immer wieder zu Verwechselungen. Der erste (1857-1930) war ein Theologe aus Lengerich, der später in Münster lebte und wirkte. Er publizierte viel über Kirchenmusik. Für ihn interessiere ich mich nicht. Der zweite Julius Smend, über dessen Sammlungen ich auch arbeite, war Oberstleutnant und Kolonialbeamter. Er ist der Vater des Offizeirs Günther Smend (1912-1944), der am 30. September 1944 als Mitwisser des Attentats gegen Adolf Hitler hingerichtet wurde. Dieser Julius Smend jedenfalls wurde 1873 in Recke geboren und starb in Mülheim an der Ruhr im Jahr 1939. Er war zwischen 1900 und 1906 Bezirksamtsmann und Leiter der Polizeitruppe in Togo unter deutscher Kolonialherrschaft. Dem damaligen „Berliner Museum für Völkerkunde“, dem heutigen Ethnologischen Museum zu Berlin, schickte er von dort zahlreiche „völkerkundliche“ Objekte und menschliche Überreste aus Togo. In diesem Zeitraum machte er auch die Tonaufnahmen von Gesängen und Musik der Kolonisierten für das Berliner Phonogramm-Archiv.

Why did Julius Smend record musical pieces and what was the purpose of his recordings in Germany?

Verbreitet war damals die Annahme, dass die Kultur der Einheimischen durch den Kontakt mit westlichen Akteuren zum Aussterben verdammt sei. Im Rahmen einer Rettungsrhetorik wiesen sich europäische Wissenschaftler die Mission zu, so viel von den Objekten der Kolonisierten zu sammeln wie möglich. Sie sahen sich dabei als überlegene „Rasse“. Auch Immaterielle Gegenstände wie Bilder und Klänge, deren Erwerbung einen technischen Prozess wie Fotografie oder Tonaufnahmen erfordern, zählten zu den „gesammelten“ Objekten. Das Motiv war durchaus nicht die vermeintliche Rettung der Kulturgüter. In Deutschland dienten die Aufnahmen auch zur Befriedigung der Kuriosität schau- und hörlustiger Menschen, die sich damit einen Eindruck über die Kolonisierten und ihre Kulturen machen wollten. Bei großen Veranstaltungen wie die sogenannten „Völkerschauen“ wurde auch die Musik aus den Kolonien angeboten, die oft als „primitive“ oder „exotische Musik“ bezeichnet wurden. Damit bestätigte man sich in rassistischen Annahmen und reproduzierte entsprechende Stereotype. Das schuf eine Brücke zwischen Kolonie und Heimat und legitimierte die koloniale Herrschaft. Julius Smend selbst war von den unterschiedlichen Musikarten der Einheimischen fasziniert, wie er in seinen Aufsätzen schrieb. Auch in seinen Texten tauchen Begriffe wie „primitiv“ und „exotisch“ immer wieder auf.

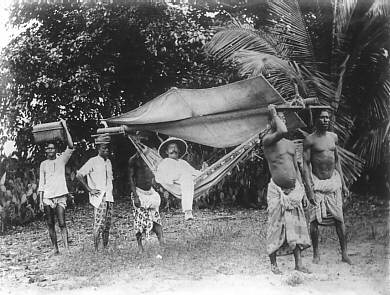

In sogenannten „Völkerschauen“ wurden unter anderem Afrikaner:innen als „primitive“ und/oder „exotische“ Völker in den großen Städten Europas und Nordamerikas zur Schau gestellt. (Postkarte, um 1889, gemeinfrei)

In addition to this racist devaluation of Africans and their cultural objects by Europeans, the current debate about the treatment of material objects of colonial provenance often criticizes the fact that they were often created under violence. What about acoustic objects and their creation? What role did coercion and the use of violence play in the production of such recordings?

Similar to many other objects, it is difficult to understand what the direct recording situation was like and what made, moved, or encouraged the locals to make their voices heard in the phonograph hopper. Were they fascinated by the apparatus, were they forced to do it, or did they take it for granted? It is difficult to answer because of the paucity of sources. For one thing, the recorders rarely reported on the recording situation, and for another, no word was given to the colonized. But looking at the profile of the colonial officials themselves, it is clear in many cases that they were often not tolerant when the locals protested their orders. Many of them were involved in colonial scandals. This is also the case of Julius Smend, who led a bloody 'punitive' campaign against the colonized in 1907 because some of them objected to forced labor. So it is difficult to speak of voluntariness in the context of the creation of these recordings. In any case, it is necessary to clarify to what degree the colonial power relations played a role in this.

The emergence of the phonograms was characterized by the asymmetrical relationship of the recorder and the recorded ? even if the recording did not take place with the direct use of physical force. (German colonial master with natives, c. 1885, in the public domain)

Assuming that the recordings were made without direct use of force, how authentic are they? Were the recorders able to communicate with the colonized?

One cannot assume that. Most of the so-called ?collectors? did not know the local languages and if at all, then not so well as to be able to communicate well with the locals. They usually had to rely on the help of interpreters. Nevertheless, these were not always suited to the languages they had to interpret. In the Phonogram Archive, transcriptions and translations of the chants written by the recorders are also available to accompany the recordings. However, when examining these recordings and their transcriptions with the languages and cultures from which they originated, one notices that the translations or the written texts are often incorrect. Often, too, the meaning of the songs sung or the phrases spoken in the native culture is quite different from that given by the recorders. Whether this is due to the incompetence of the interpreters, a misinterpretation by the colonial official, or simply because it was explained incorrectly as a protest, must be found out in each case. That is why it is important to include the natives from the cultures of origin in the research of these recordings.

How do you manage to do that in your research?

Ich versuche, sofern möglich, Eindrücke von Menschen aus den Herkunftskulturen einzubinden, indem ich mit ihnen ins Gespräch über die Aufnahmen suche. Außerdem lasse ich mir auch bei der Überprüfung der Übersetzungen helfen. Schließlich war ich von Anfang Januar bis Ende Februar dieses Jahres in Westafrika für die Feldforschungsarbeit auf den Spuren von ein paar Aufnahmen, die ich in meinem Dissertationsprojekt untersuche.

Where exactly were you there and what were you doing there?

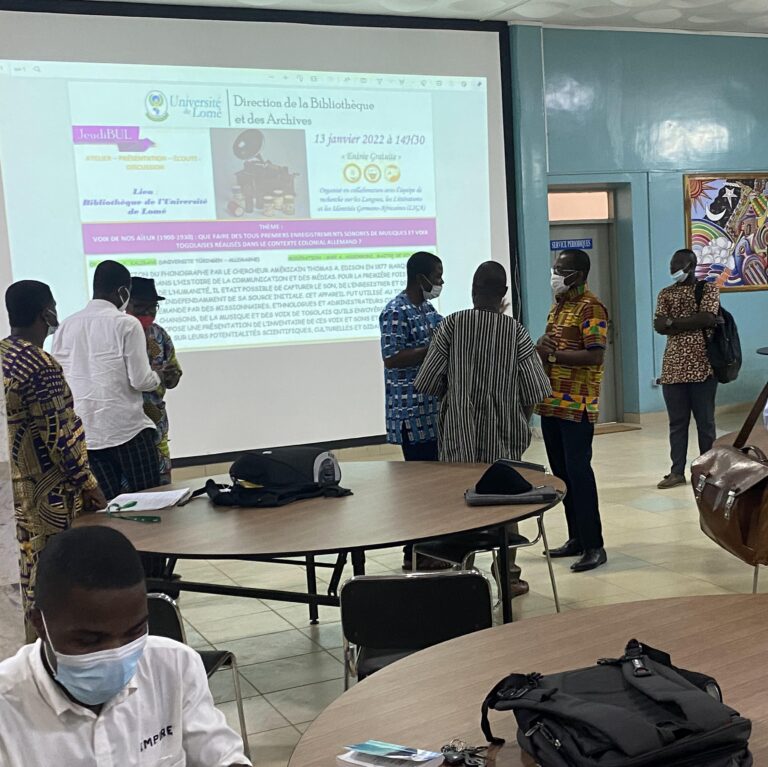

Ich war zunächst in mehreren Regionen in Togo und Benin sowie an der Grenze zwischen Togo und Ghana. In der togoischen Hauptstadt Lomé habe ich im Januar einen öffentlichen Workshop veranstaltet. Ziel war zunächst die Vorstellung der Sammlungen über dieses Land (es sind etwas mehr als zweihundert Einzelaufnahmen). Der nächste Teil des Workshops betraf die Diskussion über die Authentizität der Aufnahmen. Es gab ein kollektives Hören, und Entziffern des Inhalts der Aufnahmen. Und danach haben die Anwesenden gemeinsam darüber diskutiert, wie mit diesen Aufnahmen heute umgegangen werden sollte und ob Interesse bestünde, dass das Archiv sie teilt, welche Institutionen sie beherbergen würde, wer darauf zugreifen könnte und wie, welche Rolle diese Aufnahmen in Togo noch spielen könnten.

Am 13. Januar veranstaltete Mèhèza Kalibani den Workshop „Voix de nos aieux / Stimmen unserer Ahnen“ im Lesesaal der Universitätsbibliothek Lomé. (Foto: Mèhèza Kalibani)

Darüber hinaus habe ich das Nationalarchiv besucht und auch mit unterschiedlichen Akteuren vor Ort Interviews geführt, darunter Künstlern und Menschen, die im Kultur- und Archivbereich tätig sind, aber auch mit Königen. Dabei ging es grob um die Möglichkeiten, die diese Aufnahmen bieten. Für mich waren die Zusammenarbeit mit den Künstlern noch in anderer Hinsicht sehr fruchtbar: In den Sammlungen zu Togo sind mehrere Stücke zur „Trommelsprache“ vorhanden. Einige der Künstler, mit denen ich zusammengearbeitet habe, sind auf diesem Gebiet ausgewiesene Spezialisten. Das hat mir bei der Auswertung der entsprechenden Aufnahmen sehr geholfen.

In Yometschin tauschte sich Mèhèza Kalibani mit Einheimischen über die kolonialen Phonogramme und den heutigen Umgang mit ihnen aus. (Foto: Mèhèza Kalibani )

Seine Forschungsreise führte Mèhèza Kalibani auch zu Recherchezwecken ins Nationalarchiv von Togo in Lomé. (Foto: Mèhèza Kalibani )

In Benin, where I was also, I visited a few historical sites and also conducted interviews. In Cotonou, the capital of Benin, I had a professor who is a specialist of the sung language help me with the transcription and translation of a few sound recordings from the Smend collection.

Wie haben die Menschen auf diese Aufnahmen reagiert?

Genau wie ich damals 2017 in Düsseldorf waren die meisten Menschen, mit denen ich gesprochen habe, überrascht, von diesen Aufnahmen zu erfahren – und darüber, dass diese erst jetzt, über 100 Jahre nach ihrer Entstehung, eine größere Bekanntheit erfahren. Alle waren begeistert, die Aufnahmen zu hören. Beim Workshop war die Beteiligung an der Diskussion sehr hoch. Auch für die Künstler war es besonders. Im Allgemeinen habe ich den Eindruck, dass das Interesse an den Aufnahmen groß ist und dass die Menschen vor Ort in diesen Aufnahmen nicht nur musikalische Schätze oder akustische Zeuge der Vergangenheit, sondern auch, und vor allem, Quellen mit potentiellen didaktischen, und kulturellen Eigenschaften sehen.

Professionelle Trommler der sprechenden Trommeln bei einem Toternfest in Yometchin (Foto: Mèhèza Kalibani)

Soll man also diese Aufnahmen zurückgeben? Wenn ja, in welcher Form?

Es ist nicht erstaunlich, dass viele oft so überrascht sind, von diesen Aufnahmen zu erfahren. Kaum Menschen aus den ehemaligen Kolonien wussten darüber. Woran das liegt? Ich glaube, lange Zeit hatte das Archiv die Türen geschlossen beziehungsweise die Aufnahmen versteckt. „Versteckt“ mag vielleicht hart klingen; jedenfalls haben die Archive nicht genug getan, um diese Aufnahmen für Menschen aus den ehemaligen Kolonien zugänglich zu machen. Durch welches Wunder sollte jemand in Togo oder Kamerun auf diese Aufnahmen kommen, wenn fast alle möglichen Recherchekanäle lange Zeit ausschließlich auf Deutsch waren und die Durchsuchung des Online-Katalogs des Ethnologischen Museums keine Filter nach Land und Medientyp ermöglichen? Was genau tut das Archiv, um das Publikum außerhalb Europas über die Existenz dieser Aufnahmen zu informieren? Das ist eine Frage, die man aktuell nicht befriedigend beantworten kann. Sie haben nicht mal ihre eigenen Social-Media-Kanäle. In der Regel stößt man ja erst durch einen glücklichen Zufall auf die Sammlungen.

Von einer Rückgabe würde ich aus pragmatischen Gründen also erstmal nicht sprechen, weil dies womöglich einen längeren Prozess erfordern würde, der das Zugänglichmachen noch weiter verzögern würde. Denn zurückgeben würde bedeuten, die Originalwachswalzen zu repatriieren. Dies würde mehr Zeit in Anspruch nehmen, da die Wachszylinder in das Register des Weltdokumentenerbes eingetragen wurden und dabei die Stiftung Preußischer Kulturbesitz als Eigentümer anerkannt wurde. Ich würde also eher von teilen statt zurückgeben sprechen. Mehr als die Hälfte der über 16.700 frühen Wachszylinderaufnahmen im Archiv wurden digitalisiert. Digitalisate kann man auf Datenträger kopieren oder per E-Mail verschicken, und dies, anders wie bei materiellen Gegenständen, ohne Verlust und ohne besondere Versandkosten. Also wenn der Wille besteht, diese Aufnahmen zu teilen, sind in ehemaligen deutschen Kolonien zweifellos zahlreiche Institutionen, die bereit wären, sie zu empfangen. Aber dazu müssten die Menschen dort erst über die Existenz der Aufnahmen erfahren. Und hier hätte das Archiv vielleicht eine lange Zeit vernachlässigte Aufgabe zu erledigen: Die Menschen außerhalb Europas informieren und ihnen seine Türen breiter als bisher öffnen.

Vorgeschlagene Zitierweise: Felix Gräfenberg, There and back again – Von Westafrika nach Westfalen und wieder zurück, in: Westfalen/Lippe – historisch, 22/04/2022, https://hiko.hypotheses.org/1034.

Mèhèza Kalibani studierte zunächst Germanistik, Literatur- und Kulturwissenschaft an der Université de Lomé in Togo (2010-2016). 2016 kam er für ein weiteres Studium in Internationale Kulturhistorische Studien in Siegen (2016-2019) aus Togo nach Deutschland. Seit 2019 promoviert er am Institut für Geschichtsdidaktik und Public History an der Universität Tübingen. Er ist Mitglied des Nachwuchsnetzwerks zur Geschichte Westfalens.

The topic of his dissertation project is: ?Verhörte(s) aus den deutschen Kolonien: On the (Post)Colonial Significance of the Acoustic Colonial Cultural Heritage Using the Example of Collections of German Colonial Officials in the Berlin Phonogram Archive?